「閾 -いき- を編む」コメント集

投稿日:2019.08.20

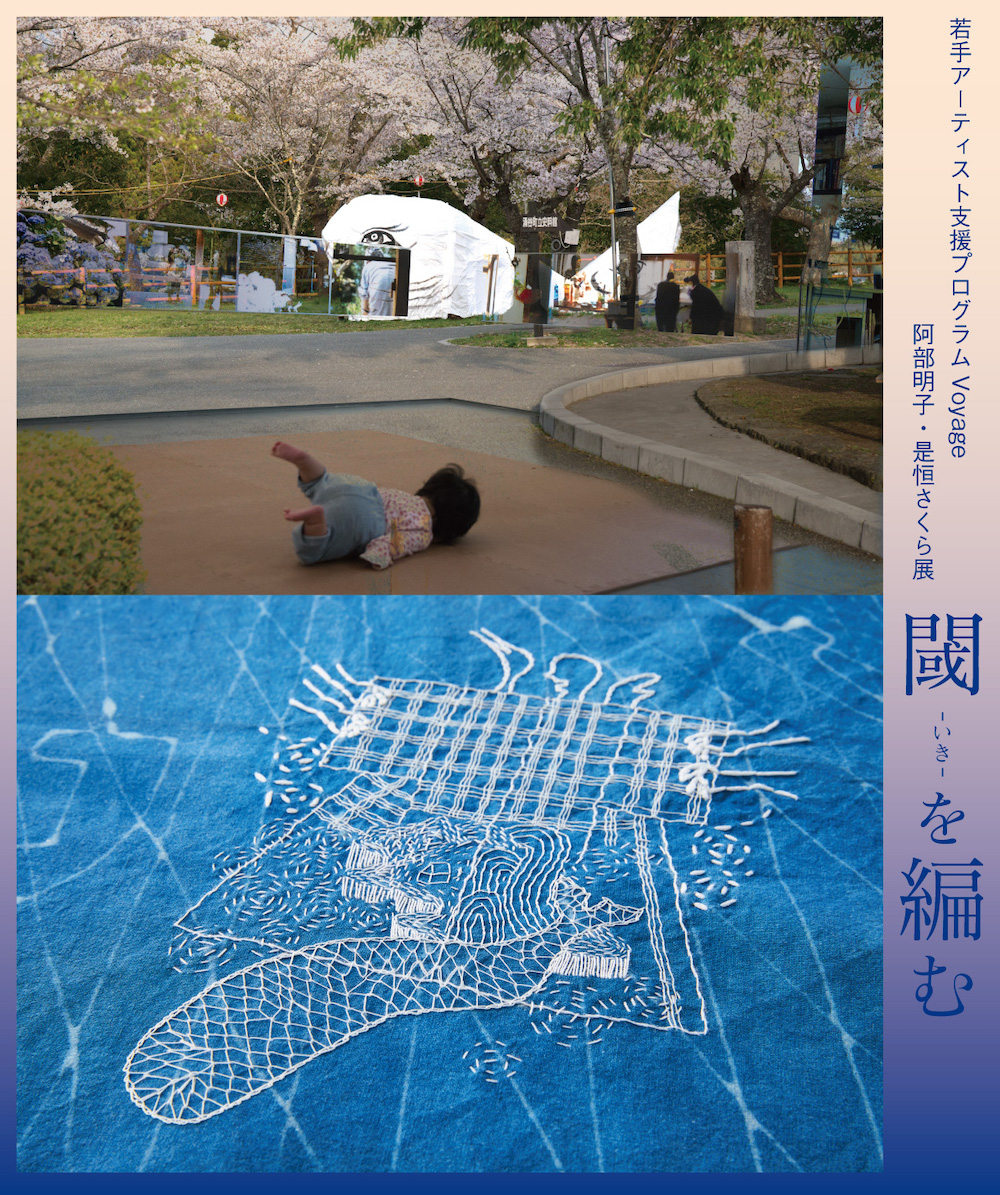

上:阿部明子:≪こどもが目付けた桜≫(和算書『塵劫記』の「椿の目付け字」から)/2019年

下:是恒さくら:リトルプレス『ありふれたくじら』Vol.5 原画刺繍/糸、布、藍、染料/2018年

阿部明子・是恒さくら展「閾 -いき- を編む」をご覧いただいた方々から、展覧会や作品についてお寄せいただいたコメントをご紹介していきます。

さまざまな視点から自由に紡がれることばの数々が、鑑賞者の視野を広げ、「閾を編む」のイメージがさらに広がっていくことを願っています。ページは随時更新します。

(敬称略)

加藤到(東北芸術工科大学教授/認定NPO法人山形国際ドキュメンタリー映画祭副理事長)/

門眞妙(画家)/JUNBIサポーター/編集者・ライター/佐立るり子(美術家)/

形而工作室(アーティスト)/清水建人(せんだいメディアテーク学芸員)/

服部暁典(音楽制作家)/佐藤李青(アーツカウンシル東京プログラムオフィサー)

伊東卓(写真家)

2019年8月20日更新

閾を編む 是恒さくら

二階の仕切りのない空間には、それぞれの作品が窓に向かって佇んでいた。その向こうの塩竈の海を向いているかのように。

絹や糸などを使った作品は繊細で、触れると粉々に崩れてしまうのではないかと思えるほどだが、そもそも命とはそんな危うい手触りなのではないか、と作品から語られているようでもある。

淡い色彩の空間から、私に日常の時間を踏み越える促しを求めているようだった。

石巻や気仙沼の他にも和歌山、アラスカの地元の人の採話が窓にカッティングシートで貼ってあり、実感の伴った言葉でありながら、窓の光を通して軽やかに読むことができる。

鯨、骨などをモチーフの作品は、過ぎ去った時間や捕鯨に携わった人など一種の神話的ものをイメージすることもできる。

ただ、居心地のいい空間である分、どこか物足りなさを感じてもいた。それは、生き物としての生々しさ、血生臭さかもしれない。

もっとも作家にとっては、血生臭いものも包含したうえでの作品なのかもしれないのだが。

漂い残ってしまった、生の澱のようなものも見てみたかった。

閾を編む 阿部明子

記憶という言葉が頭から離れなく、大きな疑問となって横たわっている。

記憶とは何か。

頭の片隅にある言葉にできない幼いころの朧げなもの。身体を通して痛覚をも蘇る感情。私を越えて先祖へと連綿と血に流れているであろうもの。

記憶をテーマにする表現者は多くいるが、聞いてみたい。それは何かと。

ひとつの写真の中にさまざまなイメージが重なり、また別の意味が生まれるこの作品展は、記憶という意味を突きつける。

畳み掛けて来るような展示でありながらも作品と向き合えるのは、作者の父の面影が過るからだろうか。

さまざまな粒子が合わさり、意味が現れるのが写真なら、和算もまた近い存在ではないか。

閾という言葉はこの二人展のタイトルに使われているが、以前にも阿部の写真展で使われていた。

それは突然踏み入れてしまい、戻ることが容易ではない異界の境。

私はまだそこに踏み入れてはいない。

伊東卓(写真家)

2019年8月14日更新

若手アーティスト支援プログラム「Voyage」。いい名前だなぁと思う。ふたりは、この企画で初めての公募選出アーティストなのだという。選ばれたアーティストはこの土地に自らの表現を結び付け、歩き出す。さながら航海に乗り出すように。だが、きっと展示室は終着点ではない。ひとときの係留地なのだろう。

とても暑い日だった。展示室に入ると白い壁が眩しい。阿部さんの展示は、お父さんが塩竈神社に「算額」を奉納していたエピソードの「発見」から始まる。算額を模した同サイズの木製の額の淡々とした反復に対して、そこに収められたイメージの集積は異なるリズムを刻んでいる。イメージの重ね方、折りの跡。おのずと視線はイメージの内容ではなく、その形式へ向かう。隘路のような壁面に敷き詰めた写真群。その方法へのこだわりは、法則や数式に結び付く算額のエピソードを、ふたたび想起させる。

隣の部屋で、是恒さんは、さまざまな土地の鯨の姿を追っていた。窓には記憶の断片を拾い上げたような言葉が並ぶ。鯨の骨にまつわる話のようだ。展示室の空間で静かに立ち、並ぶ刺繍の数々は海辺にたゆたう言葉やかたちを捉えた何かなのだろう。向こう側から光が射す。窓や刺繍は境界となって、ここからは見えないどこかを見ようとする想像に浸らせる。「アラスカ」という文字が目に入る。こんな猛暑日に飛ぶのは、ちょうどいい。是恒さんの旅はどこへ続くのだろうか。Vol.5を数えるリトルプレス『ありふれたくじら』を手に、また未踏の地を想像する。

アーティストの旅に触れて、実は航海に乗り出しているのは見る側なのかもしれないと思った。航海の先は展示室に留まらない。美術館は来館者を非日常に迎え入れるだけではない。これまでとは異なる日常に送り出す場所となる。

受付でアーティストの本に隣り合って並ぶ地域の資料に目を通す。美術館に名を刻む杉村惇の常設展で作品やアトリエにあったものを見る。1階に降りれば公民館を利用する人々の声が聞こえる。小さな談話室で冷たいアイスコーヒーを飲む。そう、この土地に根のある場所だからこそ、旅人は安心して遠くに行くことができるのだろう。

2019年8月9日

佐藤李青(アーツカウンシル東京プログラムオフィサー)

2019年8月7日更新

阿部明子の作品を観たあとでは、自分の中にある「写真とはかくあるべし」的な理解がぐらぐらと揺らいでしまう。複数の素材を繊細かつ巧みに透かし合わせる独特の手法から生まれる1枚の画面には、普段私たちが接する写真とは比べ物にならない量の情報や情念が折り込まれている。1枚の写真に接すれば、作者に撮影させたモティーフはなにか?とか、何が表現されているのか?とか、普通の人は探り出そうとする。だが阿部の作品をそのように鑑賞すると、その情報量の多さに圧倒されてしまう。脳みそを攪拌されるのだ。コレハイッタイナニガウツッテイルノカ??

しかし恐らく阿部は確信を持ってそれぞれの素材を、自身の中にあるストーリーに基づいて注意深く重ね合わせているのだろう。語り部たるそれらは本人の身近にある光景や人物ばかりと思われ、ただじっと観ているだけでも、画面を構成している素材ひとつひとつにリアリティは充分に感じられる。だが時間も場所も対象もバラバラな(少なくとも鑑賞者にはそう見える)素材を組み合わせて生まれる作品からは、だから個別の時間や空間が凝縮されて迫ってくる。圧倒されるのだ。そして次第に脳みそを攪拌されるのが気持ち良くなってくる。自分と作品が親密になれるような気がするのだ。

阿部の脳みそ攪拌作品に初めて触れた時、普通の風景写真や静物や人物の写真は、なんてシンプルでわかりやすいんだろう…と、思ったものだ。しかしそれが大いに間違っていることを今回の鑑賞で悟ることができた。どんな写真作品であれ、「ある一瞬の事実を切り取った」なんて作品は恐らく無いのだ。写真表現として私たちの前に現れる作品たちは、撮影者が「この対象はこう見えるべきだ」「こうあれかし」と思い切りバイアスをかけたものなのだ。おそらくそれは撮影者本人も具体的な像としてあらかじめあるのではなく、撮りたい対象を見つけた時に猛然と脳内で像を結ぶのかもしれない。それを様々な機材やテクニックを通して可視化し、新たに意味を付するのが写真家なのだ。

そうでなければ私がスマートフォンで撮影したスナップ写真とこんなに違う理由がわからない。

今回の展示は、そういう素材を巧みに組み合わせたいつもの作風に加え、布に素材写真を印刷し、それをパッチワークのように縫い合わせた布作品もあった。手に取るとそのテクスチャが持つ情報量が加わり、写真作品とは違った見え方感じ方をする。また素材を壁に隙間なく並べた表現も現れた。フォトペーパーに印刷された素材と思しき作品群から受ける印象は、視点を引いてみれば「紙」を「並べて貼る」というアナログな手法を用いているだけで、デジタル領域で合成された作品群と実は根は繋がっているように思えた。

うーん、毎回新しい体験を仕掛けてくるなぁと思いながら、はたと気付く。展示会場は鏡面のように対象になっていて、順路(作品番号順)に沿って足を進めると、ある場所から同じ作品を逆順で観ることになり、時間や感覚がまるで巻き戻されるような体験となる。いや、これはこの展覧会場そのものがループしているということなのか。

見終わってますます脳みそが攪拌されてしまった。阿部明子の深慮遠謀に唸らされた。

一方で展示室を分けた是恒さくらの作品は対象的に「捕鯨」というテーマの一点集中突破だった。物量よりも熱量で引きこむその語り口は濃厚だった。

特に取材先で聞いた話をテキスト化したものは重みがあり、平易で抑揚が少ないにも関わらず、実際に見聞きしたこと、自ら得た手触り、そういうものが文字や行間から立ち昇ってくる。刺繍などのオブジェは想像力を働かせる必要があるが、テキストを目で追う体験との良い対比になっているとも思う。また壁面やガラス窓に大きな文字で抜き書きされいるのも印象的だった。

是恒の作品を見終わった今振り返ってみれば、作品テーマとの距離を適宜測り調整するという体験を、無意識のうちに鑑賞者に要求されているように思えた。展示された作品そのものに力があったことは間違いないが、鑑賞者が能動的に距離を調整するこの仕掛けもまた、非常に重要だったと思う。結果的にまるで是恒の取材の場に同席しているように錯覚すらしてしまう。

それは普段自分では体験することが少ない、「視点を凝縮する」という体験でもあった。集中した時間を過ごし、展示室を退出してほっと一息。改めて自分が今立っている場所、呼吸している時間を再確認する。甚だ個人的感想で恐縮だが、自分の脳みそを心地よく攪拌される体験だった。ふたりのような作家と作品が、例えばマンガやロックバンドの音源のようにありふれた存在になればいい。インターネットの動画を無自覚に見続けるよりも、ずっとドキドキできるのにな。

服部暁典(音楽制作家)

2019年8月1日更新

作品としては写真、そして、刺繍や染織の展示だが、モノやイメージの純粋性を追求するのではなく、阿部、是恒両氏のナラティブに直接、形態や構造を与えていった成果だと受け取った。展示をメディアとして捉え、物体の鑑賞にとどまらず、物語の読み解きをこそ示唆している。そして、物語を喚起するモチーフとしての和算または鯨といった選択の確かさ。それが、安易に物語的な時間軸を空間にもたらそうというのでは無いことは、モチーフと時間をかけて対峙し編み出された二者の語りの技術に明らかだ。美術を形式主義にとどめない彼女たちの表現への理解は、展示室の外部である塩竈のまちや東北へと見る者の意識をつなぐことで、ナラティブによる世界制作の可能性を軽やかに伝えている。

清水建人(せんだいメディアテーク学芸員)

2019年7月20日更新

阿部明子・是恒さくら展「閾—いき—を編む」をみて

美術家の高山登氏のドローイングワークショップで「本当の自由とは、すべての世界を隔てなく行き来できること」という言葉を聞いたことがある。言葉とは使った人と聞いた人で指していることがらが違うことが往々にあるので、高山氏の言葉を正しく理解しているかどうかは別になるが、その言葉でわたしは主催する「畑と造形の子供のアトリエ」で子供と畑で過ごすとき、子供達が虫と人間の世界を分けたりせず、共存していることが当たり前にふるまうことに感動していたことを思い出し、その通りではないかと考えた。

わたしたちは、お互いに話をするときに、ひとつの世界を前提に話すことが多いのではないだろうか。でも、くじらや虫の世界は人間とは関係なくあるようだ。同じ人間の世界でも、私の見ている世界と、あなたの見ている世界は違うかもしれない。認識が微妙に異なるパラレルな世界が、同時に、またはずれながら、たくさん存在しているのだけなのかもしれない。

阿部さんの展示の中にはいくつもの視点を見る事ができる。写っている子供の視線、写している人の視線、他人が写した写真を見るもう一人の視線、題名をつける人の視線、同じ写真が同時に2枚あり、同じ写真だが折り目など少し手が加えられたもう一枚もある。そして実際の風景の要素でできた異なる風景。

同じように、是恒さんの作品にも、くじらの世界や、是恒さんを含めてくじらに関わりながら違った環境や理解のもとにいる人達のそれぞれの世界がある。生物だけではなく、同じ言葉が透明のガラスに、小さな冊子に、布に存在していて、言葉以外の表現手段でも表現されている。文字として刺繍で現された場合は、裏に回れば文字が違う形で見えている。

閾(いき)が、感じる事ができるかできないかの境界であるとすれば、「閾を編む」とはなんとぴったりの言葉だろう。意識されなかった境界も、このように丁寧に編まれれば意識の上にのぼり、そうなれば、異なる世界を行き来する準備が整う。美術とは本当に自由になるための装置なのかも知れないと展示をみながら思う。

そしてこうした考えとは別に、純粋な造形物としても面白い。たとえば是恒さんの作品は、わずかに白さや太さが違う糸が、縫われる布の色や厚さと反応して一番美しく見えるように存在していた。

2019年7月18日

佐立るり子(美術家)

塩竈市杉村惇美術館の『閾-いき-を編む』阿部明子・是恒さくら二人展は若手作家支援の事業ながら、新人育成のみならず、先鋭的な表現を図らずも提示していると思う。

若手の有望な作家を取り上げる事は、そのまま最新の表現を取り上げる事を同時に意味している。

そして今回、二人の作家が見せる新しい表現の形はこうだ。

阿部明子は写真表現のフェイズを求める先の一回答を示し、是恒さくらは地理的・時間的に広大なビジョンをアートとして投射している。

阿部明子の作品は、一つの風景の中に、場所に付加される意味と物語を立体的に示す。

また自らのルーツと繋がる和算法と関連付けにより、見ただけでは判らない仕掛けもあって、事は写真表現云々に留まらない。強いて言えば、写真は情報化された構成要素の一つとなってミックスされている。

是恒さくらは国内外でのフィールドワークにより彼方から足下まで言伝えを一連なりの物語として繋ぎ、形と絵に落とし込む。

いわゆるリサーチものは安易に成立する手法としてそれ自体否定され、アートで扱うのかという疑問も向けられている。

展示空間に現れる地理的・時間的スケールの広がりは確かに、アートを超える提示かも知れない。それは、言葉に出来ない豊穣を乗せる手立てとして、手段としてのそれなのだろう。

形而工作室(アーティスト)

2019年7月18日更新

阿部明子は、算額という絶対的な数値によって世界を捉えようとする方法論と、父親の他界や子供の誕生というプライベートな生命の循環としての日常という、二つのレイヤーを相互に行き来する事で、デジタル写真による新たな表現領域に踏み出そうとしているのではないだろうか?

是恒さくらは、捕鯨は是か非か?という単純な二項対立とは別の視点から鯨と人間の営みを捉えようとしているようだが、彼女の作品達から私が感じたメッセージは、少なくとも捕鯨禁止を主張する側のものでは無かった。今後、鯨を信仰の対象とする文化をも調査することにしているそうだが、魅力的な展開が予感できる。

加藤到(東北芸術工科大学教授/認定NPO法人山形国際ドキュメンタリー映画祭副理事長)

それぞれの作家さんの空間が、展示タイトル通り境界、境目、異界を思わせ、それがさらに侵蝕し合うような手ざわり。一つ一つの作品を配布物やテキストと共にじっくり観ていくが、最終的には外界の物音(鳥、車、子どもの声、今日は1階の公民館から聞こえる演歌)や窓の外の風景と混ざり合い、ただただその感覚をベンチに座って呆けるように味わった。

阿部さんのレウムノビレを介しての鏡面構造、ぐっときました。

門眞妙(画家)

阿部さんの展示では、現実では隣同士にならないような風景も、並べてみると境目が溶けあうように妙にしっくりきて、それを違和感なく鑑賞している自分を発見した。

是恒さんの展示では、鯨と共存する人々の生活感が満載のリトルプレスが印象的だった。知らない土地での出来事なのに、まるで自分がその場で体験したかのように感じられたのは、是恒さんの血の通った言葉があってこそだと思った。

「和算」も「鯨」も自分の生活にあまりなじみのないものだが、どちらも人々(和算は江戸時代の人々、鯨は捕鯨を生業とする人々)の日常に溶け込む生活の一部だと感じた。時空を超え、丁寧に紡がれた生活誌を読んだような感覚になる展示だった。

JUNBIサポーター

阿部さんの裁ち合わせの写真を手に取ると、大事な人の洗濯物をたたむときのような、寝かしつけるときのような気持ちになりました。なんともなく通りすぎた記憶が、過去の出来事として再生されるのではなく、今もどこかで存在し続けているような。

是恒さんの作品は、世界のなかの、さまざまな小さな場で営まれた人生や紡がれた時間を、丁寧に描写し、造形として刻みつけたものなのだと感じました。暮らしのなかにある鯨の骨の墓標やまな板などの話から、遠い営みにか細く交感できるような気がして切なくなりました。

編集者・ライター